身の回りに溜まってしまう「ゴミ」や不要なモノ。

それらを効率よく処理するためには、ただ捨てるだけでなく、整理術を活用することが重要です。

この記事では、日常生活にすぐに取り入れられる「効率よくゴミを消す整理術」を紹介します。

1. 「ゴミ」とは何かを再定義する

まずは「ゴミ」という言葉の定義を見直すことから始めましょう。

一般的には汚れていたり壊れていたりするモノをゴミと捉えがちですが、実はそういった目に見えるゴミだけが問題ではありません。

実生活で私たちが気づかずに抱えている“見えないゴミ”にも目を向ける必要があります。

●長期間使っておらず、存在すら忘れていたモノ

●すでに役割を終えているにもかかわらず、何となく保管している書類やメモ

●見るたびにネガティブな感情が湧くような思い出の品や写真

これらのモノは、直接的な汚れや壊れといった特徴はなくとも、心理的な負担や生活空間の圧迫を生む「心のゴミ」と言える存在です。

こういった“気づかないゴミ”を見極め、整理していくことで、視覚的にも心理的にもスッキリとした空間を生み出すことができます。

ゴミの定義を広げて考えることで、これまで見逃してきた不要なモノにも自然と気づけるようになります。

それは単に物理的な片づけにとどまらず、自分自身の思考や価値観の棚卸しにもつながっていくのです。

この第一歩を踏み出すことが、暮らしの質を根本から高める大きなきっかけとなります。

2. 「捨てる基準」を自分の中で明確にする

何を捨て、何を残すかの判断基準を明確に持つことは、整理を成功させる上で非常に重要な要素です。

感情や思い出に引きずられて、なかなか捨てられないという経験は誰しもあるはずです。

だからこそ、あらかじめ自分なりの判断基準を作っておくことが大切なのです。

以下のようなチェックポイントを参考にして、自分に合った基準を設けてみましょう。

●最後に使ったのはいつか?(1年以上使っていないモノは、今後も使う可能性が低いため手放す)

●今後本当に必要になるか?(同じような機能を持つ別のモノで代替できるかどうかを考える)

●見ていて気分が良くなるか?(使う度に気分が沈むモノや、見るだけでストレスになるモノは処分の対象)

●そのモノの役割は今も有効か?(かつては必要だったが、今の生活には合わなくなっている可能性も)

●自分の価値観やライフスタイルに合っているか?(昔の自分が選んだモノが、今の自分にとっては不要な場合もある)

このような具体的な質問を自分に投げかけることで、単なる感情に流されることなく、より合理的かつ納得のいく判断ができるようになります。

また、判断の精度を上げるためには、定期的に自分の基準を見直すことも有効です。

ライフステージや価値観の変化に応じて、整理の基準も柔軟に更新していきましょう。

3. 「小さなエリアから始める」

家全体を一気に片づけようとすると、やる気が空回りしてしまったり、途中で疲れて挫折してしまうことがよくあります。

理想的な整理整頓は、無理のない範囲から徐々に進めていくことです。

そのためには、まず以下のような小さなエリアから取りかかるのがおすすめです。

●引き出しひとつ(文房具やケーブル類など、混在しやすい小物の整理に最適)

●玄関の靴箱(季節外れの靴や履いていない靴を見直し、スペースを確保)

●キッチンの調味料棚(賞味期限切れのものを処分し、使いやすく並べ替える)

●洗面所の引き出し(使いかけの試供品や古くなった化粧品を見直す)

●デスク周辺(不要なメモや使っていない文房具を処分)

このように、ひとつの小さな場所を集中して整理することで、短時間でも目に見える成果が得られます。

そしてその達成感は、「次もやってみよう」という前向きな気持ちを引き出してくれます。

徐々に自信がついていくことで、自然と広い範囲へと整理の意欲が広がっていくのです。

また、小さな場所から始めることで、自分の整理の癖や苦手なパターンにも気づきやすくなります。自分に合った整理スタイルを見つけるためにも、最初の一歩はできるだけ簡単で明確な目標からスタートすると良いでしょう。

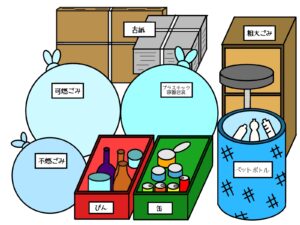

4. 「分類」と「ラベリング」で管理しやすく

整理の基本は分類です。

まずは持っているモノを「使う」「使わない」「保留」などに分類し、それぞれのカテゴリに応じて適切な処理を行いましょう。

この段階で大切なのは、分類に迷ったときは「保留」にして一時的に保管し、一定期間後に再度判断する仕組みをつくることです。

そうすることで、感情に流されず冷静な判断ができるようになります。

分類したモノを効率的に管理するために、次のような工夫が役立ちます。

●透明な収納ボックスを活用(中身が見えることで、何がどこにあるか一目でわかる)

●ラベルを貼って中身を明示(箱の中に何が入っているかを書いておくことで、探す時間を短縮)

●同じカテゴリのモノはまとめて保管(たとえば「工具」「書類」「日用品」などで棚を分ける)

●使用頻度に応じた配置(よく使うモノは取り出しやすい位置に、めったに使わないモノは上段や奥に)

これらの工夫を取り入れることで、整理した状態を長く維持しやすくなり、再びモノが散らかることを防ぐことができます。

また、家族や同居人がいる場合は、共通のラベルルールを設けることで、誰でもすぐにモノを見つけたり片づけたりできるようになり、全体の整理力が高まります。

5. 「捨てる日」を決めて習慣化する

定期的にゴミを見直す習慣を作ることで、不要なモノが溜まりにくくなり、常にスッキリとした生活空間を維持することができます。

一度整理したからといって、それで終わりではなく、生活をしている以上は新たなモノが加わっていきます。だからこそ、継続的な見直しが不可欠なのです。

例えば、以下のような定期的なルールを自分で設定すると、無理なく続けられます。

●毎週末に1箇所だけ整理(引き出し、棚、冷蔵庫など日替わりでローテーションする)

●月初めに「書類デー」を設けて、不要なレシート、古い書類、DMを処分

●季節の変わり目に衣類や季節用品を見直し、着ていない服や劣化したものを整理

●誕生日や記念日など、個人的な節目に合わせてモノを見直す習慣を取り入れる

●年末の大掃除に頼らず、毎月一度「プチ大掃除」を実施して溜め込まない工夫をする

こうしたルーティンを作っておくことで、整理が「特別なイベント」ではなく「日常の一部」となり、精神的な負担も軽減されます。

また、習慣化することによって、片づけの感覚が自然と身につき、判断力も洗練されていきます。

6. デジタルの「ゴミ」も見逃さない

スマートフォンやパソコンの中にも、気づかないうちにデジタルのゴミが溜まりがちです。

これらは物理的な空間を圧迫するわけではありませんが、動作の遅延や作業効率の低下、集中力の分散といった形で私たちの生活に悪影響を及ぼします。

デジタルデトックスという言葉があるように、定期的なデジタル空間の整理も現代人にとって欠かせない習慣のひとつです。

具体的には、次のようなアクションを定期的に取り入れてみましょう。

●不要なアプリや写真を削除(古いスクリーンショットや似たような写真も対象に)

●メールやフォルダの整理(受信トレイをゼロにすることを目標に、フィルターやラベルを活用)

●デスクトップをスッキリさせる(ショートカットや一時保存ファイルが溜まりがちなため、毎週末のリセットを習慣に)

●クラウドストレージの整理(Google DriveやDropboxなどに散在するファイルも定期的にチェック)

●キャッシュや一時ファイルの削除(スマートフォンのアプリキャッシュ、ブラウザ履歴なども含めて見直す)

これらの対策を行うことで、端末の動作が軽快になるだけでなく、必要な情報へ迅速にアクセスできるようになります。

また、情報の可視化が進むことで、無駄な作業や重複を防ぎ、仕事や日常生活の効率も自然とアップします。

物理的な空間だけでなく、デジタル空間の整頓にも意識を向けてみましょう。

まとめ

整理は「自分を整える」こと

効率よくゴミを消す整理術は、単に部屋を片づける行為にとどまりません。

それは、日常生活の中にある小さな無駄やストレスを見つけ出し、少しずつ手放していくことで、自分自身の内面と向き合う時間でもあります。

モノを減らすということは、選択肢を減らすことで思考の負担を減らし、心にゆとりを生むことでもあります。

また、整理を通して「何が自分にとって本当に必要なのか」「どのような暮らしを望んでいるのか」といった、自分の価値観やライフスタイルを見直すきっかけにもつながるのです。

このような内面的な整理も含めた「片づけ」は、一度に大きな変化を求めるのではなく、小さな積み重ねが重要です。

たとえば、一日5分だけでも整理の時間を設けることで、徐々にその感覚が身についていきます。

そして、その行動が習慣化されれば、自ずと生活全体が整い、心地よい空間が保たれていくのです。

まずは、身近な引き出し一つから始めてみましょう。そこに眠っている不要なモノを手放すことで、自分の「今」にとって本当に必要なモノが見えてきます。

そして、その小さな達成感が、次の一歩を踏み出す力になってくれるでしょう。