忙しい毎日の中で、家は心と体を癒す大切な場所です。

仕事や学校、育児や家事など、外での活動が多い現代人にとって、帰宅後のひとときがどれほど貴重であるかを実感している方も多いのではないでしょうか。

特に寒い季節には、玄関を開けた瞬間にふわっと感じる温もりや、リビングに入った途端に包まれるようなぬくもりに、思わず「ホッ」と一息つく瞬間が訪れると、心から安心できますよね。

そんな温かい家を実現するには、単に暖房器具を設置するだけでなく、住まい全体の設計やインテリア、家族の動線まで多角的に考えることが重要です。

本記事では、家の中を快適で温かく保つための具体的な工夫やアイデアを、初心者でも実践できる形で分かりやすくご紹介します。

住宅の構造面からインテリアの選び方、さらには五感に訴える工夫まで、幅広い視点から「帰ってきても温かい家づくり」のヒントをお届けします。

1. 断熱性能を高める

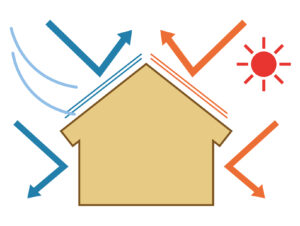

家の温かさを保つ基本は、何と言っても断熱です。

断熱性能が高い住宅は、外気の冷たさや暑さを遮断し、室内の快適な温度を長時間保つことができます。

特に冬場は、暖房で温めた空気が外に逃げにくくなるため、電気代の節約にもつながり、家計にも優しい住まいになります。

また、夏の暑さを遮る効果もあるため、一年を通して快適な室内環境を維持するためには欠かせない要素です。

窓の断熱対策:家の中でも特に熱が出入りしやすいのが窓です。

窓には、断熱効果のある二重窓(ペアガラス)や内窓の設置がおすすめです。これらの対策を施すことで、冷気の侵入を防ぎ、結露の発生も抑えることができます。

また、手軽に始められる方法としては、断熱シートやカーテンライナーの活用も有効です。

床や壁の断熱材

床下や壁、天井に高性能な断熱材を入れることで、家全体の断熱性が向上します。

新築住宅の場合はもちろん、リフォーム時にも断熱材の質と施工方法を意識することで、住宅の性能は大きく変わります。

断熱材にはグラスウールや発泡ウレタンなどさまざまな種類がありますが、住まいの地域や環境に応じて最適な素材を選ぶことが重要です。

2. 適切な暖房機器の選定と配置

部屋全体を均一に温めるためには、暖房器具の選び方と置き方も非常に重要です。

ただ強力な暖房を設置するだけでは、部屋の上下や隅々まで温度差が生じ、快適とは言いがたい空間になってしまいます。

そのため、部屋の広さや形状、家族のライフスタイルに応じた暖房器具の活用が求められます。

また、温かい空気は上に溜まりやすいため、空気の循環にも気を配ることで、より効率的でバランスの取れた暖房環境が実現できます。

エアコン+サーキュレーター

エアコンは即効性があり使いやすい暖房機器ですが、温かい空気は天井付近に溜まりがちです。

サーキュレーターを併用することで、温かい空気を下に送り、部屋全体に熱を循環させることができます。

また、サーキュレーターは冷房時にも効果を発揮するため、年間を通して活用できる便利なアイテムです。

床暖房やホットカーペット

足元からじんわりと温めることで、体感温度が上がり、比較的低い室温でも快適に過ごせます。

特にリビングや寝室など、長時間過ごす場所に設置するのがおすすめです。

ホットカーペットは設置も簡単で、必要な部分だけ温められるため、電気代の節約にもつながります。

床暖房は導入時に工事が必要ですが、インテリアの邪魔にならず、空間をすっきり保つことができます。

3. 家族の「動線」を考慮したレイアウト

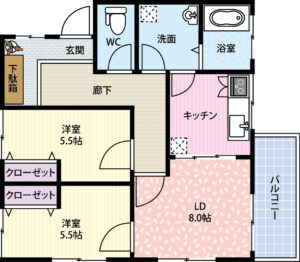

動線とは、家の中での人の移動経路のことを指します。毎日繰り返される生活の中で、無駄な動きや遠回りを減らし、自然に暖かい場所へと導かれるようなレイアウトにすることが、快適な住環境づくりのポイントです。

特に冬の寒い日には、帰宅後すぐに体を温められる空間にアクセスできることが、住まいの快適性を大きく左右します。

動線を意識したレイアウトは、家族全員のストレスを軽減し、家の中での安心感や満足度を高めてくれます。

玄関からリビングまでの動線

寒い玄関から温かいリビングまでのルートはできるだけ短く、スムーズに移動できるように設計しましょう。

例えば、玄関ホールに扉を設置して冷気の侵入を防いだり、断熱性の高い建具を使って廊下の寒さを和らげる工夫も有効です。

また、帰宅後すぐにコートや靴を片付けられる収納スペースを設けることで、無駄な動きを減らすことも可能です。

仕切りの工夫

オープンな間取りの良さを活かしつつも、必要に応じてパーテーションやロールスクリーンで空間を適度に区切ることで、暖気が広がりすぎず、効率よく温かさを保つことができます。

また、家具の配置を工夫して自然な仕切りをつくることで、動線を妨げることなく、快適な室温を維持することができます。

4. 視覚的な「温かさ」の演出

実際の温度だけでなく、見た目の印象でも「温かい家」は実現できます。

私たちが空間から感じる「温かさ」には、視覚的な要素が大きく影響しており、素材感や光の色味、色彩のバランスが、心理的なぬくもりや安らぎを生み出します。

とくに冬場は、視覚的な演出により、実際の室温以上に温かく感じることができるため、積極的に活用したいポイントです。

また、季節に応じて装飾やテキスタイルを変えることで、四季を楽しみながら心地よい空間をつくることができます。

照明の工夫

オレンジ系の暖色ライトは、空間にぬくもりをもたらす代表的なアイテムです。

白色光や青白い照明よりもリラックス効果があり、夕方以降のくつろぎタイムに最適です。

間接照明を取り入れることで、光が壁や天井に反射して柔らかな雰囲気を演出し、居心地の良い空間になります。

ダイニングやリビングでは、調光機能付きの照明を使えば、シーンに応じて光の強さを調整することも可能です。

素材と色選び

木材やファブリック素材など、自然な質感のある素材は、視覚的にも温もりを感じさせてくれます。

ラグやブランケット、カーテンにはウールやコットンなどの暖かみのある素材を選び、季節感を取り入れたカラー(例えばベージュ、テラコッタ、マスタードイエローなど)をアクセントに使うと効果的です。

家具や小物の色調を揃えることで、統一感のある心地よい空間が完成します。

5. 香りや音も大切に

五感に訴える要素も、家の心地よさを大きく左右します。

視覚や触覚、嗅覚、聴覚などの感覚を通じて感じる快適さは、実際の温度や広さ以上に空間の印象を大きく変える力を持っています。

香りや音の工夫は、心身のリラックスを促すと同時に、日々のストレスから解放される場としての家の価値を高めてくれます。

こうした細やかな演出を加えることで、より一層「温かさ」を感じる住まいが完成します。

アロマディフューザー

ラベンダーやオレンジなどの定番の香りは、リラックス効果が高く、多くの人に好まれます。

朝はペパーミントやユーカリなどの爽やかな香りでリフレッシュし、夜はカモミールやサンダルウッドで落ち着いた空間を演出すると、1日のリズムに合わせた香りの変化が楽しめます。

香りは記憶や感情とも結びついているため、自分や家族にとって心地よい思い出とつながる香りを選ぶと、より深い癒しを感じられます。

BGMの活用

静かなピアノの音や小川のせせらぎ、焚き火の音など、自然音や穏やかな音楽は、空間に温もりと安心感をもたらします。

特に食事中や読書、就寝前などのリラックスタイムにBGMを流すことで、空間の雰囲気がぐっと柔らかくなります。

スマートスピーカーやタイマー機能付きの音響機器を活用すれば、生活リズムに合わせて自動的に音楽を流すこともでき、より快適な日常が実現します。

まとめ

帰ってきても温かい家をつくるためには、物理的な断熱や暖房の工夫だけでなく、視覚的な演出や香り、音、さらに家の中の動線など、暮らしを取り巻くあらゆる要素に目を向けることが大切です。

それぞれの工夫は小さなものかもしれませんが、それらが積み重なることで、家の中に一体感と居心地の良さが生まれ、心からリラックスできる空間が出来上がります。

季節や家族のライフスタイルの変化に応じて、住まいを少しずつアップデートしていくことで、長く愛せる「帰りたくなる家」が完成していきます。

例えば、季節ごとにラグやカーテンの色合いを変えたり、休日に好きな音楽を流しながらゆっくり過ごすスペースを設けたりすることで、家がより特別な存在になります。

また、家族みんなでインテリアを考える時間を持つことは、住まいに対する愛着や一体感を深めることにもつながります。

暖かさとは、ただ温度が高いことだけではなく、心を満たす「ぬくもり」そのもの。

そんな温かい家を目指して、日々の暮らしの中でできることから一歩ずつ取り組んでみてください。きっとそこには、家族の笑顔とやさしさがあふれる素敵な空間が広がっていることでしょう。